病因

病因

病因:致病菌与

急性扁桃体炎、

咽后脓肿等相似,以溶血性链球菌为多见,其次为金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌等。导致咽旁隙感染的进路较多,扁桃体、腺样体、牙、腮腺以及鼻部、咽部所属淋巴结处的急性炎症,均可蔓延至咽旁隙,导致本病发生。

1.邻近器官或组织化脓性炎症的扩散

急性扁桃体炎、急性咽炎、急性腺样体炎等,以及颈椎、乳突、颞骨颧突或岩部的急性感染均可直接侵袭至咽旁隙。另外,

扁桃体周脓肿、

咽后脓肿、腮腺脓肿、磨牙区脓肿、颞骨岩部脓肿及耳源性颈深脓肿等可直接溃破或蔓延至咽旁隙。

2.医源性感染及外伤 扁桃体切除术或拔牙术,注射器、药液消毒不严;施行

扁桃体周脓肿切排时,误将咽上缩肌穿透,内窥镜检查损伤咽侧壁均可导致咽旁隙的感染。另外咽侧壁异物刺伤、外伤也可引起本病。

3.经血流和淋巴系感染 邻近器官或组织的感染,可经血行和淋巴系累及咽旁隙,导致本病发生。

临床表现

临床表现

1.局部症状 主要是咽痛、颈痛与吞咽痛,头部活动或勉强张口时,疼痛加剧,痛可放射至耳部。患侧颈项强直,转动困难。茎突前间隙脓肿影响翼内肌时,则出现张口困难。

2.全身症状 初期为原发病症状,迅速加重,畏寒发热,

头痛出汗;发热为持续性高热或为脓毒血症弛张型热。加上

吞咽困难影响进食,发生营养障碍,身体迅速衰竭。

由淋巴管感染的,初期症状轻微,仅感一侧颈上部痛和压痛。及至

蜂窝织炎和脓肿形成时,始现较重的全身症状。但有少数病例,病程较长,值得注意。

3.患者显重病容,颈侧肿胀压痛明显,但无波动感。

茎突前间隙的脓肿,有三大体征:①扁桃体与咽侧壁同时突向咽腔,但无明显充血。②张口困难,以至牙关紧闭。③腮腺区肿胀明显,并延及颌下区,皮肤潮红,坚硬有压痛。

茎突后间隙脓肿:①无张口困难与牙关紧闭。②扁桃体及咽侧壁被推向咽腔,腭咽弓水肿,亦突向前内方;肿胀可蔓延及喉咽部梨状隐窝,有时杓状软骨黏膜亦水肿,可有呼吸困难,但扁桃体本身无变化。③腮腺区肿胀较轻,有时可现胸锁乳突肌后方肿胀。④如炎症侵及颈动脉鞘,将出现严重脓毒血症,甚至腐蚀颈动脉壁,发生大出血,若发现咽侧壁有持续性出血,不论量多少,必须考虑有颈内动脉糜烂的可能。⑤有时动脉壁破裂,血液潴留于间隙内,形成假性动脉瘤,突入咽腔,应注意不可当作突出咽腔的咽旁脓肿予以切开。⑥可侵犯颈交感神经和迷走神经发生颈交感神经

瘫痪综合征(

Horner综合征)和喉痉挛。

治疗

治疗

治疗:

1.脓肿未形成前的治疗 给予足量抗生素及

磺胺类药物,以防止炎症扩散及并发症的发生。

2.脓肿形成后治疗 除上述治疗外,应尽早施行脓肿切开排脓术。

(1)经口内切开排脓术:若脓肿明显突出于咽侧壁者,可用此法。局部先用1%

丁卡因溶液作表面麻醉。取仰卧位,然后于腭咽弓后咽侧壁脓肿最突出部,相当于扁桃体下极处,先以穿刺针穿刺抽取脓液,然后作垂直切口,切开黏膜及黏膜组织,再用血管钳插入切口作钝性分离,穿通咽上缩肌可达脓腔,排尽脓液,并用吸引器吸净。

由扁桃体脓肿所并发的,可先穿刺后切开或先摘除扁桃体,用血管钳钝性分离咽上缩肌,通过脓腔排脓。

(2)颈外侧切开排脓术:

①适用于:A.颈外侧有明显肿胀,或已有波动。B.经咽侧切开排脓后,高热等症状无好转。C.咽部或外耳道有流血情况。

②手术步骤:A.患者采用平卧侧头位,肩下垫以小沙袋。B.麻醉:1%

普鲁卡因溶液局部浸润麻醉。C.于下颌角下沿胸锁乳突肌前缘或后缘切开,向下作垂直切口至舌骨水平或作颌下“T”字形切口,即沿患侧下颌骨下缘作一平行(横)切口,再沿胸锁乳突肌前缘向下作一垂直切口。

切开皮肤及皮下组织及颈阔肌,在切口上部暴露颌下腺,分离结扎切断其上的面静脉。于舌骨平面切开颌下腺浅面的颈深筋膜,以手指沿颌下腺下缘向外和向上分离,注意勿伤及面动脉;手指再在颌下腺深层向后分离,至下颌角部,摸到茎突下颌韧带,沿此韧带摸到茎突,再由茎突根部外侧向颅底分离,即可达到咽旁脓肿前部分,然后沿胸锁乳突肌前缘向后分离,暴露颈内、颈外动脉,颈内静脉,以拉钩牵引向后,可见椎前筋膜,以手指或血管钳沿椎前筋膜分离,达到咽旁间隙后部分。排脓后,可用抗生素溶液冲洗脓腔,放入橡皮条引流或烟卷引流。

对颈外侧有明显波动的脓肿,可在颈外部作穿刺,抽得脓液后,沿胸锁乳突肌前或后缘切开,拉开胸锁乳突肌,以穿刺针为引导,用钝性分离至脓腔。

亦可在下颌角处作一切口,用弯头止血钳经翼内肌插入,即可到达脓腔,予以引流(宋儒耀)。

有出血倾向者,术前应有结扎颈总或颈内动脉的准备。如有血行感染时,须及时结扎颈内静脉。

(3)术后护理:术后患者宜静卧,注意全身情况,防止休克,必要时输液、输血。注意伤口有无出血。从口内切开者,每日须扩张伤口,至无脓为止。由颈外侧切开者,每日更换引流条和敷料。烟卷引流逐日抽出,不宜放置过久,以免压迫、腐蚀大血管,发生致命性出血。每日可用抗生素液冲洗脓腔。此外,须加强营养,继续使用抗菌药物控制感染,预防并发症,促进痊愈。

流行病学

流行病学

病因

病因

临床表现

临床表现

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

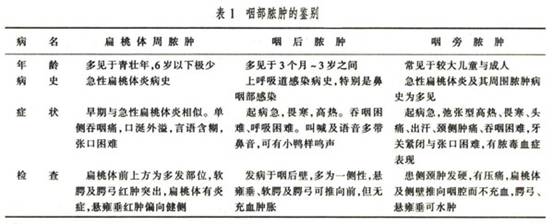

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗